Hace un tiempo alguien del trabajo me preguntó: “Oye, Mengano, del departamento XY me respondió un mensaje del trabajo con un corazón. ¿Qué significará eso?”. Antes de que se ilusionara más — le conozco bien — le respondí: “A mí me manda dos y tres corazones cada vez que le confirmo que ya recibí su escrito”.

En estos tiempos de comunicación vía teléfono celular y de redes sociales, la gente se comunica y se emociona por emoticons. Son esos muñequitos, caritas, figuritas, e incluyo a los stickers, que ya forman parte de la jerga de las comunicaciones instantáneas. Su origen se remonta a 1995, en Japón, por supuesto. Los primeros se atribuyen a Shigetaka Kurita. Pero fue en 2011 cuando Apple los incluyó en el sistema operativo de sus teléfonos y allí empezó la fiebre que no baja. Debe haber casi 2 mil de estos y se siguen inventando más.

Los emoticonos —así se dice, según la Real Academia Española— parecen estar en todas partes. La gente, para responder que está de acuerdo, manda un pulgar arriba. Para decir que está feliz, envía una carita risueña.

Si uno envía mensajes y no pone ni un emoticono — suena feo— parece que eres muy serio ¡pecado del siglo XXI!

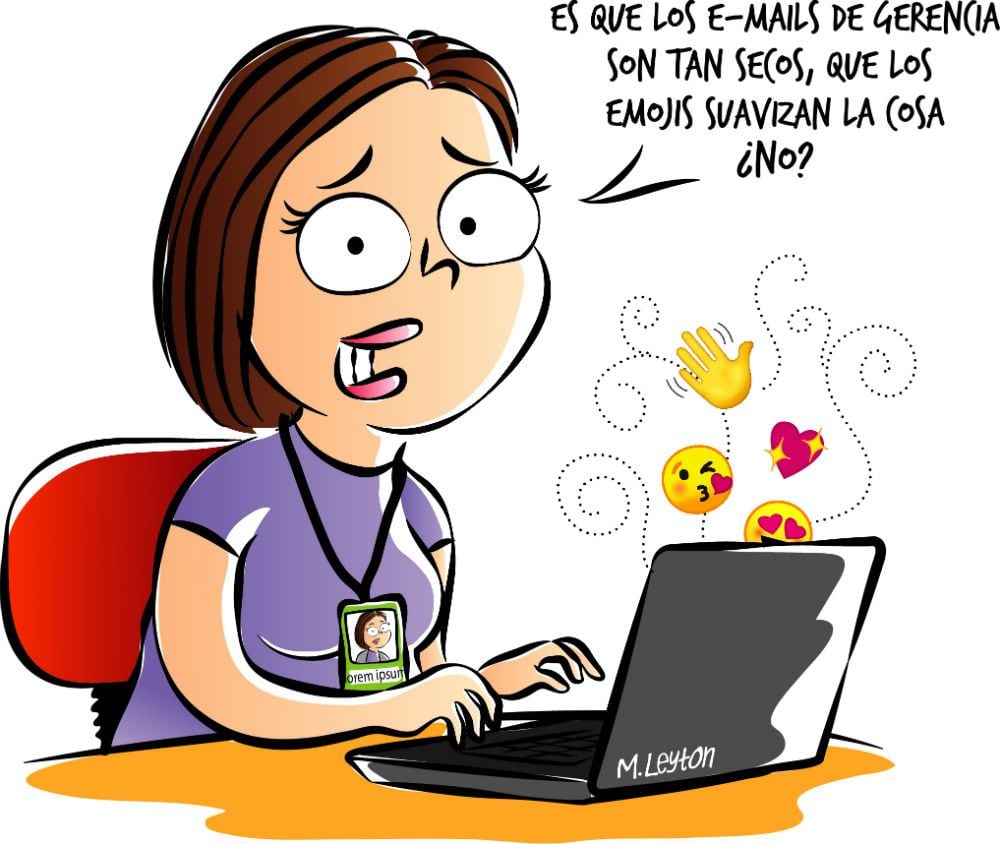

Eso me recuerda a otra colega que debía mandar un importante correo de rechazo a una propuesta; me llamó para que se lo leyera. En mi parecer estaba bien. Ella pensaba que su carta era áspera, como papel de lija. ¿Qué tal si le agregaba una carita feliz de despedida? Mi respuesta fue mirarla con una carita nada feliz.

Muchas veces no es no, y no se puede contentar a la otra parte ni siquiera con un bichito de esos.

Los enemigos de los emoticonos —claro que los hay— los rechazan por superficiales, por formar parte de ese mundo de fantasía donde todo está bien, aunque no lo esté.

Yo por mucho tiempo limité su uso. No me parecía serio solicitar una entrevista agregando un muñequito para parecer simpática.

Aún no lo hago, pero ya me dejé llevar. ¿Quieren carita feliz? Los complazco. Aunque no aquí. Todavía.