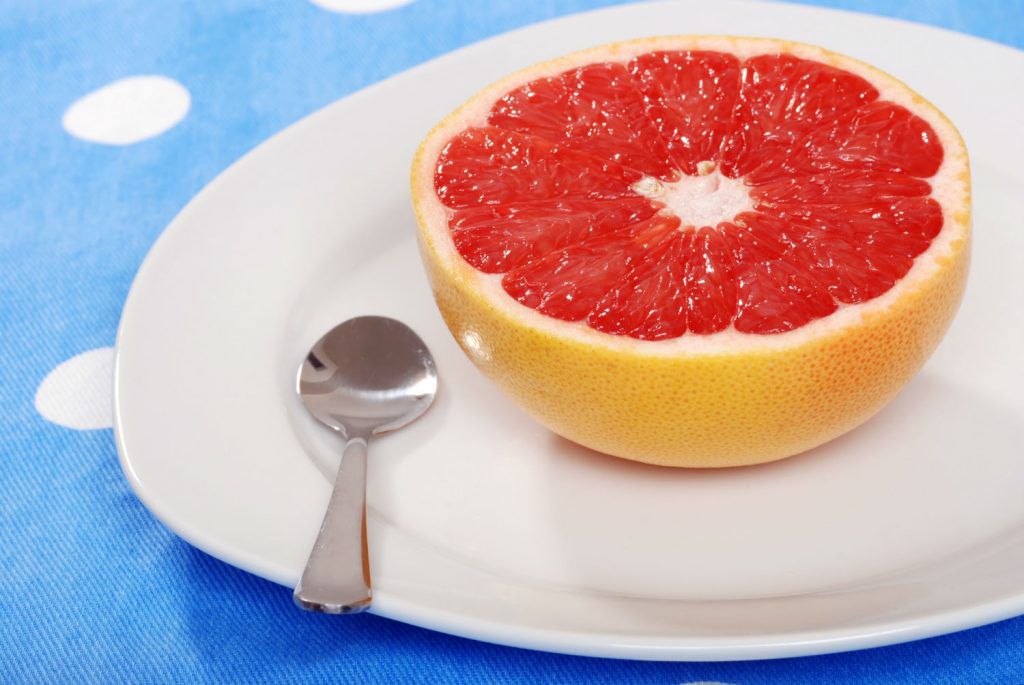

Ayer desayuné con toronja. Sin ánimo de alardear era una de esas rosadas por dentro, dulce como la miel de abeja y oriunda de nuestra finca en los cerros más allá de Penonomé. Mientras la preparaba no pude evitar viajar -mentalmente- a los días aquellos en que de niña observaba detenidamente como les preparaban la fruta a mis abuelos. El método era inamovible, como muchas cosas en esa casa, y pensándolo bien en muchas casas por los años sesenta.

Se partía la toronja por la mitad, con un cuchillito especial con la hoja curva y con serrucho se separaba la pulpa de la cáscara llevando el cuchillito por el borde. Luego, con el otro lado de la misma herramienta, que tenía una hoja recta, y a veces dos, ligeramente separadas, dependiendo del modelo, se cortaba justo al lado de la telita que separaba los gajos dejando así la pulpa completamente libre para su disfrute.

A la mesa llegaba la fruta con su cucharita y cada quien la comía de forma diferente, siendo los “maleducados” los que aprovechaban hasta la última gota de jugo exprimiendo la fruta sobre la cuchara o directamente sobre la boca al terminar con la pulpa. No era este un acto que hacía feliz a mi abuela, pero sí al comensal.

Como me suele suceder, la toronja me llevó a las michitas de pan que alguna vez les he comentado que se abrían, se tostaban en un hornito General Electric modernísimo para la época que llegaba a ubicarse justo al lado de mi abuela en una mesita. Luego de la primera tostada, se untaban con mantequilla y se tostaban una segunda vez después de la cual se “repellaba” cualquier imperfección en el primer untado de la mantequilla y, entonces, se cortaban en pedacitos, de poco menos de una pulgada de ancho, que resultaban un bocado perfecto que todos rogábamos que mi abuela quisiera compartir. Todavía los siento crujir en la boca. ¡Qué delicia!

Pero había otros rituales que también se repetían a diario como, por ejemplo, el de la “cocacolita” que ella disfrutaba al llegar a casa de hacer mandados. Era de botella chiquita y tenía que estar fría. Al llegar se quitaba sus zapatos de tacón y se calzaba unas chinelas, también de tacón, lo que nunca entendí -con la enemistad que siempre he tenido con los tacones- se sentaba en su mecedora y le traían su bandejita en la que habitaban un vaso con hielo y la botellita en cuestión. Ella se servía solo lo que cabía en el vaso, dejando siempre un conchito de aproximadamente media pulgada en la botella que, por supuesto, nos peleábamos por recibir.

Pero creo que mi ritual favorito era aquél que se daba luego de que Timoteo se había pasado un día entero revolviendo la olla de bruja llena de leche y azúcar para producir un frasco cuadrado con tapa verde de manjar blanco. Mientras durara ese manjar, valga la repetición, porque eso es lo que era, cuando los nietos llegábamos a visitar, nos paraba en fila, cada uno con una cuchara que ella personalmente introducía en el frasco para entregarnos una montañita perfecta de su delicioso dulce. Dependiendo de su estado de ánimo, la cantidad de nietos y lo que había en el frasco era posible repetir. Eso sí, había que traer una cuchara limpia. ¡Carrera a la cocina! Éramos felices.